目指せ恐竜博士to be a dinosaur doctor

恐竜展プランナー|一條政利さんにインタビュー

このコーナーでは、恐竜に関わる様々なお仕事の側面を紹介することを目的に、第一線で眩しく輝いている方々のインタビューをお届けしています。

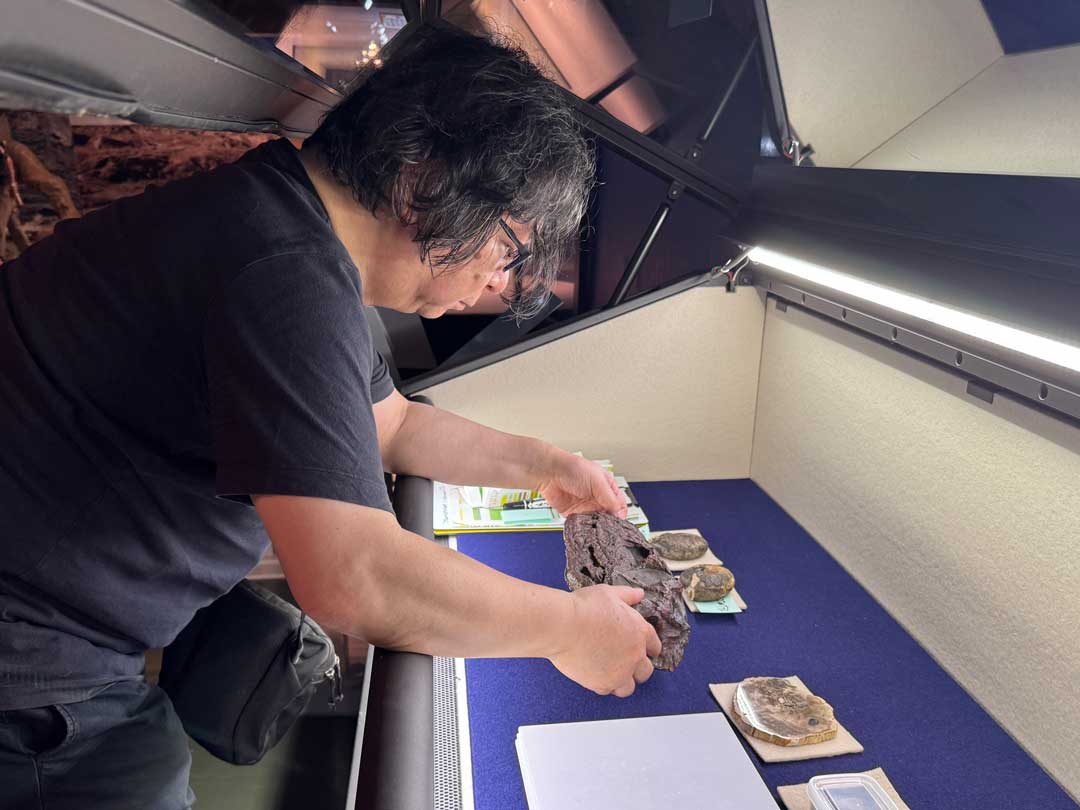

恐竜に関わる仕事は研究職だけではありません。恐竜たちの姿や暮らしをはじめ、最新の研究結果をわかりやすく、展示を通して多くの人に届ける仕事をしている人たちがいます。今回は、恐竜展の企画を手がける「恐竜展プランナー」の一條政利(いちじょう まさとし)さんにお話を伺いました。

この恐竜+サイトの立ち上げや、恐竜知識の監修・アドバイスなど、様々なご協力をいただいています。

自然科学系展覧会の展示プランナーとして、全国各地、大小さまざまな展覧会の企画・製作を担当されてきた"仕掛け人"であり、展覧会を通して多くの人に驚きと感動を与えています。

「恐竜展プランナー」とはどんな仕事なのか?恐竜への興味関心がどんな仕事につながるのか?恐竜展ができるまでの裏側を覗いてみましょう。

最初に、これまでどんなお仕事をしてきたか教えてください。

私は大学を卒業後にシステムエンジニアの仕事を4年ほどやり、1986年に企画製作会社に入社しました。入社後に運よく、私が好きな自然科学分野の展示企画を担当することができ、大好きな恐竜やアンモナイト、三葉虫などの古生物の展覧会を企画するというライフワークに出会うことができました。

それからずっと、展示プランナーとして自然科学系の展覧会づくりに携わっています。

代表的な企画には、「大地球博 1987」、「大恐竜博 1995」、「世界大恐竜博 1997」、「恐竜エキスポ 2000」、「世界最大の恐竜博 2002」、「驚異の恐竜博 2004」、「恐竜 2009」、「世界最大の恐竜王国 2012」、「化石ハンター展 2022」「特別展 鳥 2024」「巨大恐竜博 2025-2026」、「宮崎ティラノサウルス博 2025」などがあります。

みなさんが見に行ったことのある展覧会があるかもしれませんね。

「恐竜展プランナー」とはどんなお仕事ですか?

恐竜展プランナーの仕事は、すごくいろんな工程があるんです。

たとえば「ティラノサウルス展」のようなオリジナルの企画展示では、まずはじめに目玉になる恐竜を決めて、それをどう見せるか、どういうテーマで展開するかという「展示のストーリー」を考えるところから始まります。テーマが決まったら、それに合った展示物を探して構成を組み立てていきます。

展示する化石や標本については、それを所蔵している博物館に企画を提案して交渉し、お借りすることもありますし、海外から借りたり購入したりすることもあります。他には予算と相談しながら生体復元モデルを製作することもありますね。

そして恐竜展はたくさんの方々と一緒につくり上げていきます。

主催者である博物館や科学館の担当者または新聞社などのメディアの担当者、学術的な検収・監修をしてくださる研究者、空間デザインやグラフィックデザインする展示デザイナー、展示の施工や設営を担当する業者さん、展示物の組立・設営の業者さん、展示物の輸送会社など……。

恐竜展は、そうしたたくさんの方々とチームを組んで一緒につくり上げていく展覧会です。

また準備期間も長くて、たとえば「化石ハンター展」のときは、監修者の方と初めて打ち合わせをしたのが2016年で、開催は2022年。6年近くかかりました。大きな会場で開催する恐竜展は、企画から開催まで3〜5年くらいかけて、じっくりと作り上げていくことが多いです。

どうして展示プランナーの仕事を選んだのですか?

大学を卒業後にシステムエンジニアの仕事を4年ほどやりましたが、次第に「自分がやるべき仕事はこれではないかもしれない」と感じるようになったんです。

最初は映像制作の道を考えたこともありました。しかしある会社で「展覧会」というメディアに出会いました。展示を通して自分の企画や伝えたいテーマを形にできる仕事に魅力を感じたのが、展示プランナーとしての道に進むきっかけでした。

展示プランナーとして大切にしていることは何ですか?

展示プランナーとして、私はいつも展示会のテーマと目玉展示物について、そのきっかけになるヒントを探し求めています。世界のいろいろな博物館や展覧会を観ることも大切な企画準備ワークだと考えています。

いろいろな研究者から多様な意見を引き出して、参考にしながら、展示企画の質を高めてゆくことがとても重要だと考えています。

また恐竜展に関わる様々な分野から、多くの人を巻き込んでいくことが、良い展示を作るうえでとても大事だと感じています。

最初に関わった恐竜展はどんな内容でしたか?

私が恐竜や自然史に関連する展覧会の仕事に関わり始めたのは1986年からです。

きっかけとなったのは、1987年にNHKが特別番組「地球大紀行」を制作していたことでした。当時、私の所属していた企画会社に、NHKの関連会社から「アドベンチャー大地球展」という子ども向け特別展の企画・製作の依頼があり、そのプロジェクトに参加したのが始まりです。

ちょうどその頃は、コンベンションホールだけでなく、百貨店の催事場などでも恐竜展をはじめとした様々な企画展が開催されていた時代でした。

「地球46億年」という壮大なテーマのもと、地球誕生からの物語を、ジオラマや化石展示、起震車(※)による火山噴火体験、化石に触れられるハンズオン展示などを通して表現しました。

今につながる展示手法の原点ともいえる体験型の展示を、番組と連動して行えたことが、非常に印象に残っていますし、この仕事をきっかけに、自然史の展示をライフワークとして歩むようになりました。

※起震車・・・地震の揺れを模擬体験できる自動車

これまでたくさんの恐竜展に関わってこられたと思いますが、その中でも特に思い出に残っているものを教えてください。

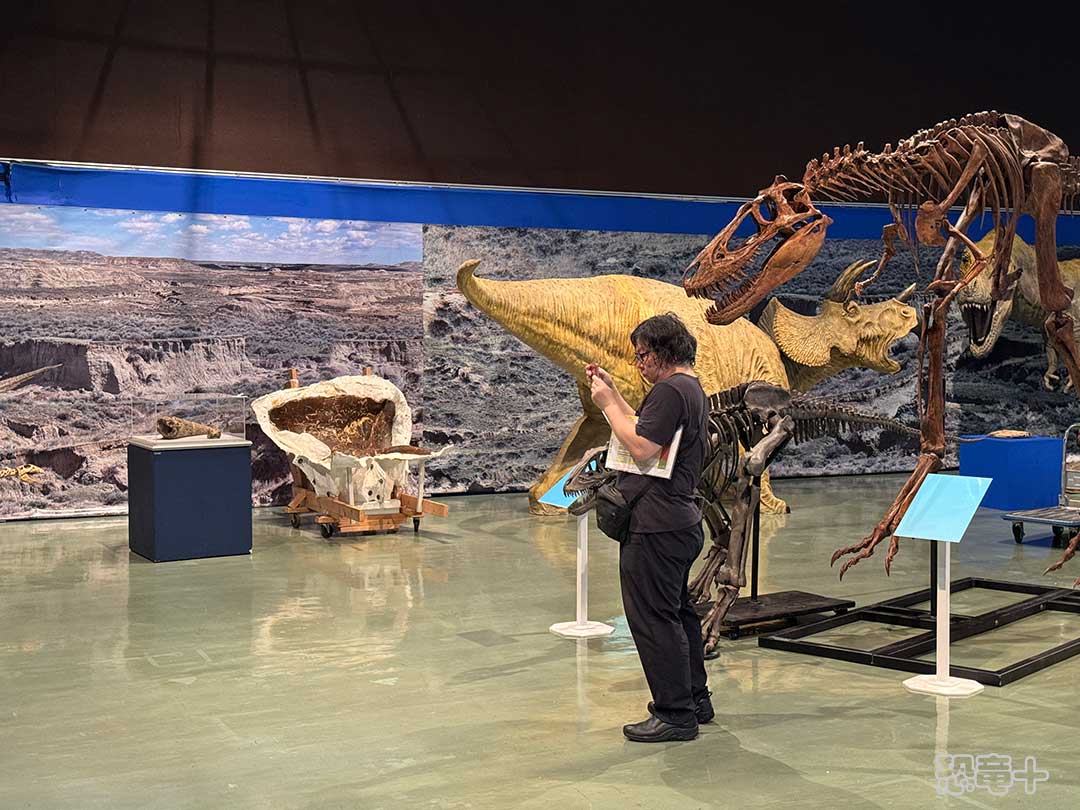

もう、それは間違いなく、自分が企画した巨大恐竜やティラノサウルスの化石全身骨格を世界で初めて公開した瞬間です。

特に印象深いのは、巨大恐竜「セイスモサウルス」の全身骨格復元計画です。

この企画を立ち上げたのは1989年で、そこから13年もの歳月をかけて、ようやく2002年に実現しました。ポーズの決定や復元作業には、海外の研究者や監修者の方々とも綿密に連携しながら進めました。

同年7月に幕張メッセで開催された「世界最大の恐竜博 2002」で初公開され、その後、10月には北九州市立自然史・歴史博物館で常設展示としてお披露目することができました。

また、1995年に開催された「大恐竜博 1995」では、ティラノサウルスの化石全身骨格(愛称:スタン)を世界で初めて公開しました。

この展示も1991年から企画を進めて、5年かけてようやく実現したものです。開梱時に頭骨化石が破損してしまい、現場は一時ピリッとした緊張に包まれましたが、アメリカ・ブラックヒルズ地質学研究所の協力により、無事に補修して展示することができました。

そして何よりも印象に残っているのは、展示を見に来た子どもたちの目がキラキラしている姿です。好奇心に満ちて、ワクワクしながら恐竜を見つめている――その思いを未来へつなげていってくれることを願っています。

子どものころ、恐竜や化石は好きでしたか?

私の子供時代の遊びといえば、週末に仲間と山野を探索して、貝や植物の化石や土器、石器を採集するなどです。友達と楽しみながら過ごしていました。

運よく中学時代には科学部の担当先生が私の収集した化石について、いろいろアドバイスしてくれました。アンモナイトがイカやタコのなかま(頭足類)だとその先生から詳しく説明して頂いたことを覚えています。その体験が、子ども時代に自然史への興味の基礎を育むきっかけだったと思います。

恐竜展プランナーになるには、どんな勉強が必要ですか?

どんなことにも興味をもって、いろんな視点から物事を考えることができれば、きっと将来に役に立つはずです。

それから、たくさん本を読むことや博物館や展覧会でいろいろな化石や標本を観ることも必要なことです。

私は、とにかく世界中を旅をしながら、様々な恐竜を含む展示物と出会うことができました。皆さんも旅することの楽しさを体感してみて下さい。

最後に、恐竜に関わる仕事を目指している子どもたちにメッセージをお願いします!

私は「恐竜」と関わることができて、世界の恐竜発掘地や自然史博物館へ訪れることができました。そして、世界の研究者とのコミュニケーションを通して、展示のヒントを得ることができました。

現在では、恐竜に関わる仕事の範囲は広がっています。恐竜研究者、博物館職員、展示関連(企画制作、会場製作、展示物製作、CG制作など)、図録や図鑑などの書籍制作などありますが、自分で新しい恐竜と関わる仕事をつくってみることも楽しいと思います。

恐竜と共に、様々な可能性に挑戦してみて下さい。